沉石 绘

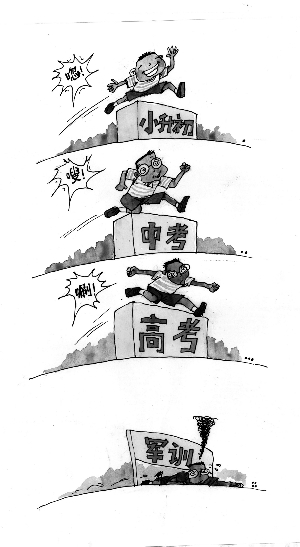

日前,教育部体卫艺司司长王登峰列举了一个令人惊讶的数字:北京大学2011级学生两周军训期间,近3500名学生累计看病超过6000人次,特别是第一周,晕倒者众多。高学历普遍低体质,迅速引起媒体及社会的热议。

【主打观点】

“重智轻体”本末倒置鼠目寸光

文/孙宏艳

细想想,青少年身体弱不禁风的现象屡见不鲜。例如,某小学生升旗仪式晕倒,某中学生课间操中暑,某大学生军训装病……更有一些数据向我们展示了令人忧虑的青少年体质状况。印象深刻的是这样一组数据:2010年与2000年相比,青少年肥胖率增长近50%,近视率从20%增长到31%。

既然这种现象不是头一次发生,为什么北大学生军训病倒引起如此大的社会反响?大概由于这条新闻里有两个惹眼的关键词:北大学生,6000人次。在很多人心目中,北大学生是天之骄子,但是,极具讽刺的是,这些孩子们半个月内居然人均看病1.7次!少年强则中国强,少年的体质如此之弱,未来的中国将会怎样?

从家庭到学校到社会,体育似乎成了点缀。很多父母怕孩子输在起跑线上,从幼儿园开始就报了奥数班、英语班,早早把孩子关在教室里;学校里体育课经常被占用,语文、数学等学科名正言顺地挤掉体育课;一些少年宫、夏令营,也被英语、奥数及各种考前冲刺班占据。产生这种怪现象,与父母老师的高期望有密切关系。

然而,一旦我们忽视了体育,只把考高分、考名校作为教育的主要目标甚至唯一目标,我们就把这病根种下了。难道家长、老师不希望孩子身体棒棒的吗?当然不是!只是整个社会都太急功近利了,都在追求立竿见影的教育。自家孩子比邻家孩子缺少运动家长不担忧,比邻家孩子少背单词少认字家长们就火烧眉毛觉得没面子。学校也是一样,升学率才是硬道理,学生体质不是考核的硬指标。一些青少年服务机构更是靠各种培训班创收。之所以忽视和冷落青少年体育,是因为我们的教育出现本末倒置倾向。

体育是强国之育,早在上个世纪20年代,毛泽东就提出要“三育并重”,强调“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体。无体是无德智也。”而且,体育的价值远非只是强身健体。体育对青少年提高人际交往能力、提升社会化技能、缓解压力、减轻焦虑等诸多方面都有好处。在体育运动中,青少年们可以学会坚强、忍耐、合作、沟通、理解、协调、表达、变通等各种人类社会发展必须具备的综合素质。这些素质看似和学习无关,却是保证一个人走得更远飞得更高的正能量,是一个人可持续发展的前提。

要去除病根,就要先转变教育观念和评价机制。教育观念是根本,观念指挥行动,评价机制是行动的指挥棒。只有改变了观念,才能改变评价机制;只有改变了评价机制,才能真正还给孩子运动的时间和空间。教育需要大胸怀和长远眼光,只看成绩和升学率的教育是鼠目寸光的教育,也必将是失败的教育。

【媒体视线】

全民健身氛围太缺乏

不难发现,很多青少年不喜欢体育锻炼,除了应试教育的直接影响、学校体育设施严重落后等原因外,不可否认的事实是,我们的社会还严重缺乏相应的全民健身氛围与环境。如果学校的体育教育和考核,少一些仅为成绩的功利,青少年会不会对锻炼多一些兴趣?在体育场馆严重匮乏的情况下,在硬件建设上,各级政府能否为民众不断提供更多支持? ——北京青年报

让操场像教室一样有效

我们更希望中国学生的体质,从小学抓起,一直持续到大学。将学生体质状况纳入对中小学的评价体系,促使中小学开足体育课程,将每天一小时体育运动落到实处,才是根本之道。我们的教育管理部门,应该常态监督学校有没有执行到位,并且政府要补齐中小学体育设施不足、体育教师缺编等短板,而不是眼睛只盯着升学率。

这样,我们的学生才能体会到体育带来的运动之趣和生活之美。这或许就是美国教育实践家雷夫·艾斯奎斯所说的,“只要使用得当,操场也可以像教室一样有效”。 ——汕头日报

【众评众议】

家长和学校该反省一下,既想让孩子有状元的脑子,又想让孩子有运动员的身子,这要求太高了。

——网友“王凯--kyle”

我们并不需要每个人都有强健的体魄,健美的肌肉。应当各尽其职,有人靠身体,有人靠头脑,把各自的优势发挥好。

——网友“关刀Mark”

|